*************************

我們小時候經常寫「習字帖」,然而,我們對「帖」有多少認識?原來這種臨帖學書法的風氣在中國已流行了逾千年,並形成了後世稱為「帖學」的傳統。

香港藝術館今日(八月十九日)起至明年六月三十日,舉辦「帖學的世代—館藏書法作品選」展覽,特別從館藏中精選了逾四十幅歷代名家的書法作品,讓觀眾認識何謂「帖學」,並從中窺探千年以來臨帖風氣對中國書法發展的深遠影響。

「帖」原指用毛筆寫在小絹帛上的文字,亦即書信、便箋,統稱「尺牘」。東漢(二五至二二○年)後期,中國的書寫工具發生革命性的改變,「紙」漸漸取代絹帛和竹簡,成為主要書寫物料。毛筆在紙上留下自由飛動的筆觸,大大增強了書寫的表現性。及至魏晉時代(二二○至四二○年),以行、草書體作尺牘風靡了當時的文人,書法亦成為藝術表現的方式。東晉書法家王羲之及其兒子王獻之所形成的「二王」書風經過歷代流傳後漸成主流,他們留下的書翰主要是信札及便箋。因此,晉人書蹟可以說是帖學的源頭。

及後至北宋(九六○至一一二七年),太宗趙光義肆力搜求先賢名蹟,並精選作品刻印成歷史上首部皇家編定的書法帖本──《淳化閣帖》。《淳化閣帖》可說是刻印書法作品集的鼻祖,後世不論朝野所刻印的書法集,皆稱「帖」,臨帖亦成為往後千年書法學習的不二法門。

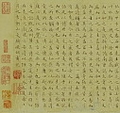

是次展覽包羅香港藝術館虛白齋藏歷代名家的書法作品,如趙孟頫的《行書庶子泉石篆詩》、文徵明的《小楷落花詩》、董其昌的《行書大唐中興頌》、王文治的《行書題湖樓請業圖詩》等,以及倪元璐、王鐸、劉墉、于右任及臺靜農等的真蹟。此外,展覽亦展出香港藝術館其他相關館藏,以加深觀眾對中國書法的認識。

香港藝術館位於九龍尖沙咀梳士巴利道十號。開放時間為星期日至三及星期五上午十時至下午六時,星期六上午十時至晚上八時,逢星期四(公眾假期除外)休館。入場費十元,全日制學生、高齡人士及殘疾人士半價優惠,逢星期三免費入場。

有關展覽資料,歡迎瀏覽香港藝術館網頁www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Arts/chinese/exhibitions/exhibitions01_jul11_03.html,或致電二七二一 ○一一六查詢。

完

2011年8月19日(星期五)

香港時間19時08分